WA M1911A1(改)

“Seecamp Double Action Conversion Commander”

■ 不定期観察記 “閉鎖生態系” 其之六。

□ 平成29年度特定検診 受診。

■ “バーチャル電子ブロック”と、”LinuxOSに改装”…の現状。

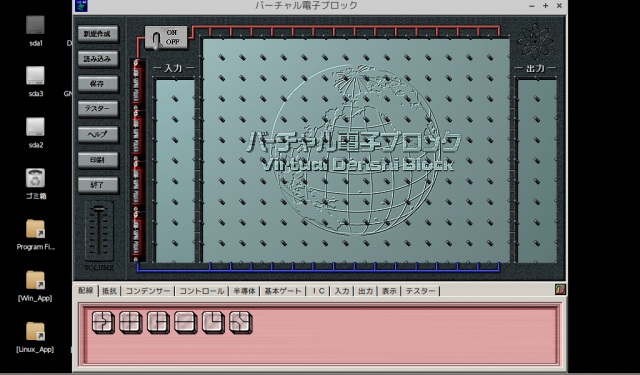

バーチャル電子ブロック。

————————————————————

“電子ブロック(展:Wikipadia)”は、我々世代にとってとても懐かしい科学玩具の一つ。その電子ブロックの動きを、PC上でシュミュレート・再現したアプリが、”バーチャル電子ブロック”である。

電子ブロックは、はじめから学研から発売されたものと思っていたが、元々は現在このアプリを販売している”電子ブロック機器製造(株)“の製品だったそうな。

起動画面は、まさに往年の”電子ブロック”そのもの。

起動画面は、まさに往年の”電子ブロック”そのもの。

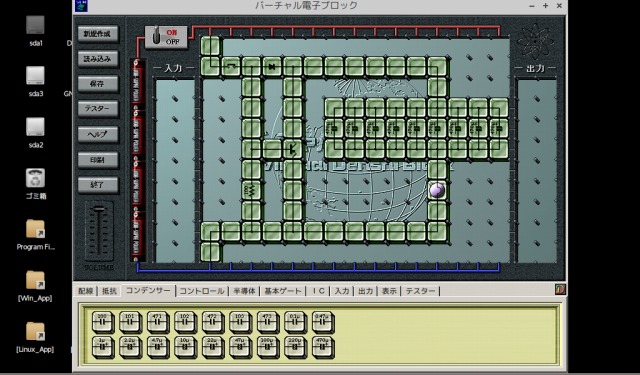

回路制作。

————————————————————

実機と同じように、基盤(?)上に電子部品が入った各種ブロックを連結して回路を構成する。

かりおかさん(“かりおかの実験室“さん)がUPされている、”電源を入れたとき、切ったときに一瞬リレーがON-OFFする回路“を再現してみた。

回路上のスイッチを入り切りするたび、ランプが一定時間点灯する。また点灯する時間は、パラで繋げたコンデンサーの容量で変化することも確認できる。

回路上のスイッチを入り切りするたび、ランプが一定時間点灯する。また点灯する時間は、パラで繋げたコンデンサーの容量で変化することも確認できる。

“■ “バーチャル電子ブロック”と、”LinuxOSに改装”…の現状。” の続きを読む

保護中: □ 通算110(/100+)回目

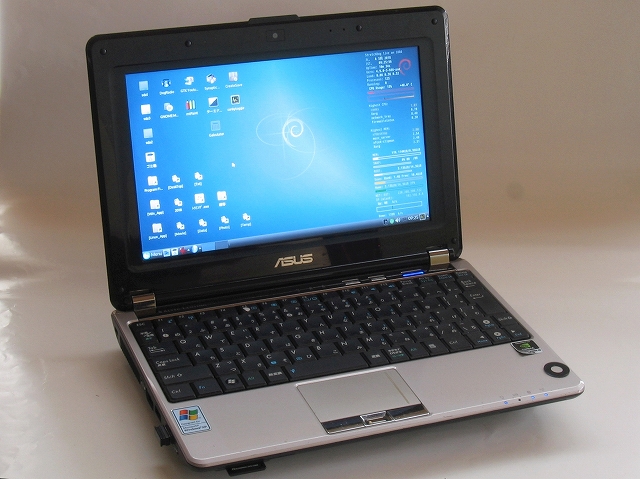

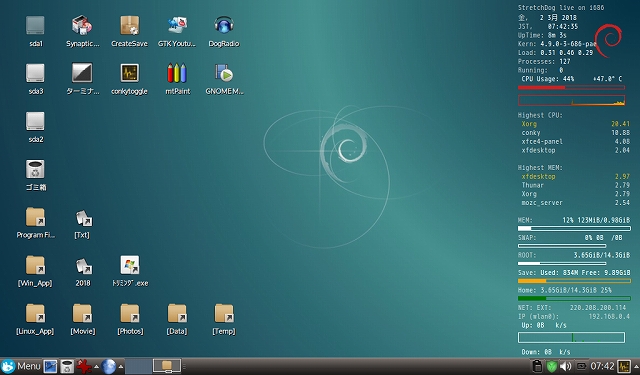

■ 0円PC・・・”ASUS N10J+Linux StretchDog 32″。

“0円PC”…

——————————————————————–

いただき物のPCに、Free OS/Free Applicationでシステム構成した、ハード/ソフトとも0円のPC。

“ASUS N10J”は、かつて”Net Book”と言われたジャンルの廉価ミニPC。ウチに来たとたん、速攻でHDDが逝かれ長らく放置していたが、別の廃棄PCよりHDDを移植して復活させた。現メインPC(^^;)として絶賛運用中。

“ASUS N10J”は、かつて”Net Book”と言われたジャンルの廉価ミニPC。ウチに来たとたん、速攻でHDDが逝かれ長らく放置していたが、別の廃棄PCよりHDDを移植して復活させた。現メインPC(^^;)として絶賛運用中。

“Linuxディストリビューション”はとにかく種類が多く、どれを使えば良いのか迷った迷った。

“Linuxディストリビューション”はとにかく種類が多く、どれを使えば良いのか迷った迷った。

10種ほどもあれこれインストし比べてみて、安定性+操作感+見た目の(カッコ)良さから、Debian系軽量ディストリビューション”StretchDog 32″に決めた。

保護中: □ 通算109(/100+)回目

■ OS Linuxへ更新…未だ暗中模索。

先月中ころよりOSをLinuxに更新しているが、なにせLinuxは種類が多く、どれが良いのかなかなか決められない。

先月中ころよりOSをLinuxに更新しているが、なにせLinuxは種類が多く、どれが良いのかなかなか決められない。

■ 自転車修理覚 “橙号パンク修理”。

久しぶりにパンクした。

久しぶりにパンクした。

■ “特殊ネジ頭 其之弐”と”3口タップコンセント修理”。

■ “汎用ACモーターの正・逆回転可改造”。

次回工作の下準備。

ACモーター(※交流 ブラシモーター)も構造的にはマブチモーターと大差なく、中の結線を繋ぎ変えれば普通に逆回転する。なので、各線を外に引き出しスイッチで接続を切り替えれようにすれば、立派な(?)”正・逆回転モーター”となる。

お約束事!

※商用電源(100V)を扱う機器の改造・工作には、感電・発火などの危険が伴います。もしや実践・使用されるときは、全てにおいて自己責任で行って下さい。

仮組・仮接続にてテスト。AC100Vを扱う以上、接続・絶縁処理は確りと。

仮組・仮接続にてテスト。AC100Vを扱う以上、接続・絶縁処理は確りと。

このスイッチで、正・逆(左・右)回転を切り替える。

このスイッチで、正・逆(左・右)回転を切り替える。

“JANOME”ブランドの同規格モーターと。

“JANOME”ブランドの同規格モーターと。

我々世代には、”ミシンモーター”と言う方が通りが良いこの型の汎用モーターは、ミシン用としてだけでなく小型の工作機械 (※ミニボール盤など→”TOPMIGHTY 卓上ボール盤 TM-65S“) や電動工具などにも広く使用されている。何十年前~現在まで、数多くのメーカーがほぼ同じ規格で製造し続けており、程よいパワー(ハイパワー過ぎない事)と定格5~6000rpmの回転数が使い良いのだろう。使用例・数が多い=中古の玉数も豊富なので安価に入手出来、素人工作の素材としても魅力的である。

□ 通算108(/100+)回目

■ “ドリルチャック シャンクM10化 “其之弐と”焼きばめギヤ”外し。

“ドリルチャック シャンクM10化”其之弐

————————————————————

M10化ドリルチャックを”ディスクグラインダ”に取り付ければ、”アングルドリル”の代用になる。

M10化ドリルチャックを”ディスクグラインダ”に取り付ければ、”アングルドリル”の代用になる。

要速度制御 フルパワー(10,000rpm以上)で回すと大変危険!。

※こんなおバカな事を真似される方は四方やいらっしゃらないでしょうが、もしや製作・実験・使用されるときは、全てにおいて自己責任で!!。

加工は、前回(■ ジャンクドリルのチャックを転利用・・・。)と略同じ。

まずはΦ9mmでさらう。”修理おじさん”さん(変な言い回しかな^^;)は、ココの加工を”そうとう固かった・・・”・”・・・穴を、固いながらも貫通”っと仰っておいでですが、ウチのチャックはどれも安物の為か、今回もさしたる抵抗無くサクサク切れた。

まずはΦ9mmでさらう。”修理おじさん”さん(変な言い回しかな^^;)は、ココの加工を”そうとう固かった・・・”・”・・・穴を、固いながらも貫通”っと仰っておいでですが、ウチのチャックはどれも安物の為か、今回もさしたる抵抗無くサクサク切れた。

■ 不定期観察記 “閉鎖生態系” 其之伍 本日は晴天也。

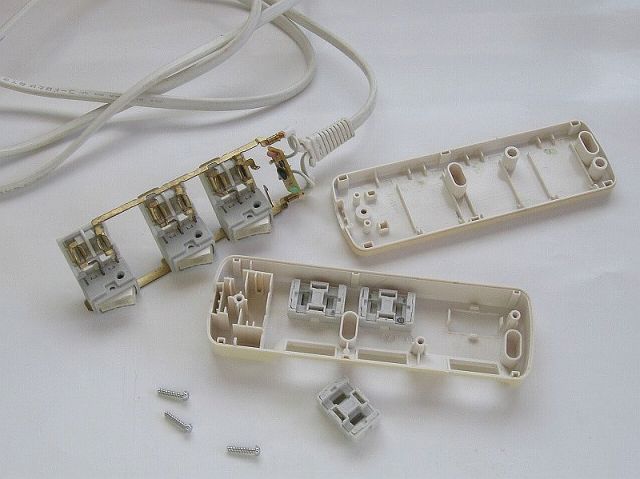

★ “強制パワーセーブ差込口付 テーブルタップ”。

以前作った “半波整流式電圧降下器“は思ったより使い勝手が良くなく、それより単に”On-Off機能”の方に用途があるので、もうとっくに元に戻してしまった。

そしてそれに替わるモノとして、三口のうち一つを”パワーセーブ専用差し込み口”としたテーブルタップを作った。

この型のテーブルタップは遥か昔から売られているが、本来無免許工事では壁などにコンセント(差込口)を取り付けてはいけないはずなのに、さも何かに固定して使うようにデザインされているのは甚だ疑問である。

この型のテーブルタップは遥か昔から売られているが、本来無免許工事では壁などにコンセント(差込口)を取り付けてはいけないはずなのに、さも何かに固定して使うようにデザインされているのは甚だ疑問である。

お約束事!

※こんなおバカな事を真似される方は四方やいらっしゃらないでしょうが、もしや実験・使用されるときは、全てにおいて自己責任で行って下さい。

■ “L型ミニルータ”リチウム18650電池仕様。

ちょっとした作業に、勝手の良いコードレス(電池式)のミニルータが欲しかったので。

幅19mmx3tフラットバーをベースに、380モーターとスイッチ付電池ボックスをネジ止めしただけの簡単仕様。

幅19mmx3tフラットバーをベースに、380モーターとスイッチ付電池ボックスをネジ止めしただけの簡単仕様。

真鍮ブラシで磨く・砥石バーで削る・ドリルビットで小穴あけ、切断ディスクで切るなどなどの作業が出来る。こんモノでも、薄い鉄板程度(↑)ならサクサク切れる。

真鍮ブラシで磨く・砥石バーで削る・ドリルビットで小穴あけ、切断ディスクで切るなどなどの作業が出来る。こんモノでも、薄い鉄板程度(↑)ならサクサク切れる。

■ “センター穴あけ(治具)”・・・とは、

↓のようなモノを、ボール盤のみで簡単に作れる加工法(治具)。

M6x50mmのボルトに、Φ2.2mmx深さ30mmの穴をあけたモノ。

M6x50mmのボルトに、Φ2.2mmx深さ30mmの穴をあけたモノ。

こちらは、M6x15mmボルトにΦ2.4mm貫通穴をあけ、横手にM3タップを切ってある。

こちらは、M6x15mmボルトにΦ2.4mm貫通穴をあけ、横手にM3タップを切ってある。

“■ “センター穴あけ(治具)”・・・とは、” の続きを読む

■ 不定期観察記 “閉鎖生態系” 其之肆 それでも世界は廻っている。

15日にタニ子を入れて2週間と少し、まだ一度もフタは開けていない。

ビンの中は外界と隔絶した世界。日光以外、食料どころか水や空気さえも外からは供給されていないのに、生態系が保たれ、世界が廻っていることに摩訶不思議。

仲良き事かな。

————————————————————

最近、わりと寄り添っていることが多いタニ子(左)とタニ夫(右)。

最近、わりと寄り添っていることが多いタニ子(左)とタニ夫(右)。

絶賛光合成中!。

————————————————————

タニ子さんも大きく口を開けて深呼吸。

タニ子さんも大きく口を開けて深呼吸。

“■ 不定期観察記 “閉鎖生態系” 其之肆 それでも世界は廻っている。” の続きを読む

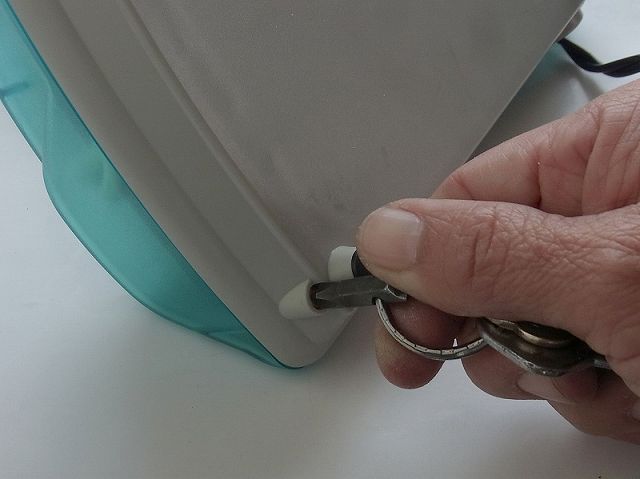

★ 考える事は皆同じ・・・”Key Ring Screwdriver”。

以前は、ペンチの付いた折りたたみ式ミニツールナイフ(※ナイフの刃先は切り詰めて丸めてあった)をキーリングに付けていた。しかし、昨今はどんなに小さな刃物やたかがドライバーごときでも、携帯していたら検挙の対象・・・なぁんて世知辛い記事を目にするようになって、流石にもう刃物が付いたモノを持ち歩く事は控えている。

そこで、↑こんなモノを考えて悦にいっていたのだが・・・、先日Youtube”DIY”タグ動画を徘徊していて↓の動画を見つけた。

そこで、↑こんなモノを考えて悦にいっていたのだが・・・、先日Youtube”DIY”タグ動画を徘徊していて↓の動画を見つけた。

(展:weaponizer m氏 “EDC – How to make Key Ring Screwdriver Multi tool DIY“)

いやはや、所詮自分如きが思いつく事などとっくに何方かが実践されているのであった(市販もされていたとは...)。

ちょっと一工夫:市販品や上の加工では、ビットの真ん中にキーリングの通る穴を開けているのでクルクル回りそう。自分のは(-)側を短くして偏芯させ、(+)側の頭が常時外側に向く様にしている。

意外と持ちやすく、リングが支点になって力も掛けられる。

意外と持ちやすく、リングが支点になって力も掛けられる。

こんな小さなドライバーでも、”ここ一番”に有ると無いとでは大違い!。

こんな小さなドライバーでも、”ここ一番”に有ると無いとでは大違い!。

上のが加工前と同じモノ。金色のメッキは加工途上で剥げてしまったので、”謎の黒染め液“で後から黒鉄色に染めた。

上のが加工前と同じモノ。金色のメッキは加工途上で剥げてしまったので、”謎の黒染め液“で後から黒鉄色に染めた。

■ “自在型センター穴あけ治具+ドリルチャック”。

先の加工失敗作(?)は、”センター穴あけ治具”と組み合わせて見た。

この治具をどう使うのかと言えば、下記動画にてとても上手くご紹介されておられます。

(展:JohnnyQ90氏 “Drill Press Centering Jig For Round Objects“)

自分がこの種の治具・加工法を知ったのは、2002年頃に 旧 “つくば工房 “さんのHP(※残念ながら、もう廃業なされたそう)であったが、ウチではもう一工夫”首振り機構”付きとしてみた。